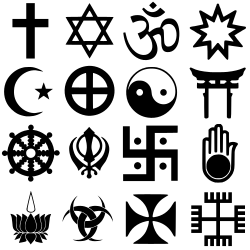

Символ

Символ — изображение чего-либо материального для обозначения качества предмета, условный знак каких-либо понятий, идей, явлений.

| Символ | |

| |

Символ в афоризмах и коротких цитатах

правитьДля множества людей, праздник — также, прежде всего символ... | |

| — Александр Амфитеатров, «Красное яичко», 1904 |

| — Владимир Бибихин, «Сергей Сергеевич Аверинцев», 2006 |

| — Людмила Гоготишвили, «Символизм Вяч. Иванова на фоне имяславия», 2006 |

Символом называем мы все то, что намекает на какое-нибудь значение. | |

| — Михаил Катков |

Символ есть самостоятельная действительность. | |

| — Алексей Лосев, Диалектика мифа |

Символ отличается от конвенционального знака наличием иконического элемента. | |

| — Юрий Лотман |

Символ соучаствует в той реальности, которую он символизирует. А потому никогда нельзя говорить, что символ — это «всего лишь символ». | |

| — Пауль Тиллих, «Систематическая теология», 1963 |

Символ в философии и текстологии

правитьСимволом называем мы все то, что намекает на какое-нибудь значение. В символах заключаются два элемента: во-первых, внутренний, какое-нибудь значение, – во-вторых, внешний, то, что намекает на это значение. Он не есть ни совершенночувственное созерцание предмета, ни чистая, совершенноотрешенная от чувственного проявления мысль, ни даже художественный образ, примиряющий мысль с предметом, – это живое целое, в котором уравновешено чувственное со сверхчувственным | |

| — Михаил Катков, 1870-е |

Символ — это не знак, указывающий на нечто такое, с чем у него нет внутренней связи. Символ представляет силу и смысл того, что было символизировано через соучастие. Символ соучаствует в той реальности, которую он символизирует. А потому никогда нельзя говорить, что символ — это «всего лишь символ». Говорить так — значит смешивать символ со знаком. | |

| — Пауль Тиллих, «Систематическая теология», 1963 |

| — Владимир Бибихин, «Сергей Сергеевич Аверинцев», 2006 |

В «смерть умерла» мы получили аналог тех самых знаменитых ивановских однокорневых словосочетаний, за которые ему неоднократно доставалось даже от единомышленников, например ― за «своды сводят» от А. Белого. Доставалось, оказывается, с точки зрения Иванова, спокойно продолжавшего использовать такие словосочетания, напрасно: лишь на поверхности эти фразы аналитичны и даже супераналитичны до бессмысленной тавтологии, в своей реальной глубине они символические и даже синтетические, ибо основаны в смысловой перспективе на семантической контрастности. Это, кстати, лишний раз доказывает и то, что в основе символа лежит совсем не метафора, а уж скорее трюизм. Ибо именно однокорневой трюизм оказывается одним из плодов скрещения контрастного («жизнь оживает» и «смерть умирает»), метафора же связана, как мы видели, с обычным разнокорневым аналитизмом.[2] | |

| — Людмила Гоготишвили, «Символизм Вяч. Иванова на фоне имяславия», 2006 |

Символ в мемуарах и художественной прозе

правитьДля множества людей, праздник — также, прежде всего символ: Рождество — это детская ёлка; Троица — берёзки, цветы, гирлянды, крёстный ход; Иванов день — потешный костёр, расцвет папоротника, шуточное кладоискательство; Вербное воскресенье уже одним названием своим обличает символ, с ним сопряжённый; Успение — праздник дожиночного снопа, а на юге — первой кисти винограда... | |

| — Александр Амфитеатров, «Красное яичко», 1904 |

Символ — это способ связи человека с соответствующим эгрегором и далее (через эгрегор) выход на соответствующие белые или чёрные космические силы (Богов) | |

| — Удар русских богов |

Символ в стихах

править| — Сергей Стратановский, «Болдинские размышления», 1998 |

Источники

править- ↑ 1 2 В.В.Бибихин, «Алексей Федорович Лосев. Сергей Сергеевич Аверинцев». — М.: ИФТИ св. Фомы, 2006 г.

- ↑ 1 2 Л. А. Гоготишвили Непрямое говорение. — М.: ЯСК, 2006 г.

- ↑ С. Г. Стратановский. Тьма дневная: Стихи девяностых годов. — М.: Новое литературное обозрение, 2000 г. — 187 с. — (Премия Андрея Белого).