Демократия в Америке

«Демократия в Америке» (фр. De la démocratie en Amérique) — историко-политический трактат Алексиса де Токвиля, написанный им под впечатлением от поездки в Соединённые Штаты Америки и Канаду в 1831 году. Первая часть впервые опубликована в 1835, вторая — в 1840 году.

| Демократия в Америке | |

| |

Книга первая

правитьЧасть первая

править- Перевод И. Э. Иванян.

Грубость простого народа в цивилизованных странах вызвана не только его невежеством и бедностью, но и тем, что эти люди, будучи невежественными и бедными, повседневно сталкиваются с просвещёнными и богатыми слоями населения. | |

La grossièreté des hommes du peuple, dans les pays policés, ne vient pas seulement de ce qu’ils sont ignorants et pauvres, mais de ce qu’étant tels ils se trouvent journellement en contact avec des hommes éclairés et riches. |

Происхождение всегда накладывает отпечаток на народы. Обстоятельства, в которых рождаются нации и которые служат их становлению, оказывают воздействие на всё их будущее развитие. — глава II | |

Les peuples se ressentent toujours de leur origine. Les circonstances qui ont accompagné leur naissance et servi à leur développement influent sur tout le reste de leur carrière. |

… стремление познать самих себя приходит к народам лишь по мере их старения, поэтому, когда они наконец задумываются о необходимости взглянуть на свою колыбель, время уже заволокло её дымкой, а невежество и тщеславие окутало вымыслом, за которым истина потерялась окончательно. — глава II | |

… l’esprit d’analyse n’est venu aux nations qu’à mesure qu’elles vieillissaient, et lorsqu’elles ont enfin songé à contempler leur berceau, le temps l’avait déjà enveloppé d’un nuage, l’ignorance et l’orgueil l’avaient environné de fables, derrière lesquelles se cachait la vérité. |

Я не думаю, что где-либо в мире существуют государства, где пропорционально численности населения встречалось бы столь мало полных невежд и столь же мало учёных, как на Североамериканском континенте. — глава III | |

Je ne pense pas qu’il y ait de pays dans le monde où, proportion gardée avec la population, il se trouve aussi peu d’ignorants et moins de savants qu’en Amérique. |

Невозможно представить себе, чтобы люди, равные между собой во многих отношениях, в одной какой-то области оставались навечно неравными, поэтому, естественно, со временем они должны добиться равенства во всём. <…> | |

On ne saurait concevoir les hommes éternellement inégaux entre eux sur un seul point, égaux sur les autres ; ils arriveront donc, dans un temps donné, à l’être sur tous. <…> |

… что случается обычно с теми, кто теряет своё могущество: на первый план выходят чисто эгоистические интересы каждого в отдельности… — глава IV | |

… qui arrive d’ordinaire aux puissances qui tombent : l’égoïsme individuel s’empara de leurs membres… |

Глава V

править… централизация административной власти способна лишь раздражать людей, которые этой власти подчиняются, потому что она постоянно стремится ослабить у них общинный дух. Централизация административной власти действительно может способствовать объединению на определённом этапе и в определённом месте всех сил нации, однако она оказывает негативное воздействие на обновление этих сил. Таким образом, она превосходно может обеспечить какому-то человеку мимолётное величие, но вовсе не прочное благосостояние целого народа.[2] | |

la centralisation administrative n’est propre qu’à énerver les peuples qui s’y soumettent, parce qu’elle tend sans cesse à diminuer parmi eux l’esprit de cité. La centralisation administrative parvient, il est vrai, à réunir à une époque donnée, et dans un certain lieu, toutes les forces disponibles de la nation, mais elle nuit à la reproduction des forces. Elle la fait triompher le jour du combat, et diminue à la longue sa puissance. Elle peut donc concourir admirablement à la grandeur passagère d’un homme, non point à la prospérité durable d’un peuple. |

Сторонники централизации в Европе утверждают, что правительство способно лучше управлять общинами, нежели они могли бы делать это сами; это, может быть, и верно, когда представители центральной власти являются людьми просвещёнными, а жители общин — необразованны; когда центральная власть деятельна, а граждане — инертны; когда правительство привыкло повелевать, а народ — повиноваться.[2] | |

Les partisans de la centralisation en Europe soutiennent que le pouvoir gouvernemental administre mieux les localités qu’elles ne pourraient s’administrer elles-mêmes : cela peut être vrai, quand le pouvoir central est éclairé et les localités sans lumières, quand il est actif et qu’elles sont inertes, quand il a l’habitude d’agir et elles l’habitude d’obéir. |

В Европе встречаются страны, жители которых, считающие себя чем-то вроде поселенцев, равнодушны к судьбам той земли, на которой они живут. <…> Они готовы <…> подчиняться указаниям чиновника, но как только сила удаляется от них на некоторое расстояние, они начинают вызывающе игнорировать закон, словно побеждённого ими врага. Таким образом, они постоянно колеблются между раболепием и бурным своеволием. | |

Il y a telles nations de l’Europe ou l’habitant se considère comme une espèce de colon indifférent à la destinée du lieu qu’il habite. <…> Il se soumet <…> au bon plaisir d’un commis ; mais il se plaît à braver la loi comme un ennemi vaincu, dès que la force se retire. Aussi le voit-on sans cesse osciller entre la servitude et la licence. |

Глава VIII

правитьВеликие империи стимулируют развитие цивилизации. | |

Les grands empires favorisent les développements de la civilisation. |

Маленькие страны <…> во всё времена были колыбелью политической свободы. И тот факт, что большинство из них, становясь более крупными, теряло эту свободу, говорит о том, что обладание свободой больше зависит от малого размера страны, нежели от характера населяющего её народа. | |

Les petites nations <…> été de tout temps le berceau de la liberté politique. Il est arrivé que la plupart d’entre elles ont perdu cette liberté en grandissant, ce qui fait bien voir qu’elle tenait à la petitesse du peuple et non au peuple lui-même. |

Обычно сознанием людей овладевают лишь самые доступные идеи. Ложная, но ясно и точно выраженная идея всегда больше завладеет миром, нежели идея верная, но сложная. <…> Правительства, опирающиеся на одну-единственную идею или на одно, легко поддающееся определению чувство, может быть, и не самые лучшие, однако, несомненно, самые сильные и самые долговременные. | |

Il n’y a, en général, que les conceptions simples qui s’emparent de l’esprit du peuple. Une idée fausse, mais claire et précise, aura toujours plus de puissance dans le monde qu’une idée vraie, mais complexe. <…> Les gouvernements qui ne reposent que sur une seule idée ou sur un seul sentiment facile à définir, ne sont peut-être pas les meilleurs, mais ils sont à coup sûr les plus forts et les plus durables. |

Я отказываюсь верить в то, что живущие в федерации народы смогли бы длительное время вести борьбу, при условии равных сил с обеих сторон, против государства, правительственная власть которого централизована. | |

Je me refuse pourtant à croire que des peuples confédérés puissent lutter long-temps, à égalité de force, contre une nation où la puissance gouvernementale serait centralisée. |

Часть вторая

править- Перевод И. Л. Малаховой (гл. I—VIII) и К. П. Орловой (гл. IX, Х).

Демократические государства имеют естественную склонность к концентрации всей общественной власти в законодательных учреждениях, а поскольку законодательная власть прямо исходит от народа, то именно она и является самым непосредственным выразителем его всемогущества. — глава VIII | |

Les démocraties sont naturellement portées à concentrer toute la force sociale dans les mains du corps législatif. Celui-ci étant le pouvoir qui émane le plus directement du peuple, est aussi celui qui participe le plus de sa toute-puissance. |

Настоящим хозяином в обществе является тот, кто творит суд над преступниками. — глава VIII | |

L’homme qui juge au criminel est donc réellement le maître de la société. |

… сегодня европейцы и происходящие от них жители Нового Света отличаются, несмотря на разделяющий их океан, меньше, чем некоторые города в XIII веке, между которыми всего лишь текла река. | |

… aujourd’hui moins de différence entre les Européens et leurs descendants du nouveau monde, malgré l’Océan qui les divise, qu’entre certaines villes du XIIIe siècle qui n’étaient séparées que par une rivière. |

В <Америке> в основе деятельности лежит свобода, в <России> — рабство. | |

L’un a pour principal moyen d’action la liberté ; l’autre, la servitude. |

Глава V

правитьНужно признаться, что демократические институты способствуют развитию в высокой степени чувства зависти в сердце человека. И это не потому, что они предлагают каждому равные возможности, а потому, что этих возможностей недостаёт тем, кто ими пользуется. Демократические институты пробуждают страстное желание равенства, потворствуют этому желанию, никогда не имея возможности его полностью удовлетворить.[1] | |

Il ne faut pas se dissimuler que les institutions démocratiques développent à un très haut degré le sentiment de l’envie dans le cœur humain. Ce n’est point tant parce qu’elles offrent à chacun des moyens de s’égaler aux autres, mais parce que ces moyens défaillent sans cesse à ceux qui les emploient. Les institutions démocratiques réveillent et flattent la passion de l’égalité sans pouvoir jamais la satisfaire entièrement. |

Нет власти более жесткой, чем власть тираническая, распоряжающаяся от имени народа, потому что, будучи наделена моральной силой, опирающейся на волю большинства, она действует с решительностью, быстротой и упорством, свойственными одному человеку.[2] | |

Il n’y a rien de si irrésistible qu’un pouvoir tyrannique qui commande au nom du peuple, parce qu’étant revêtu de la puissance morale qui appartient aux volontés du plus grand nombre, il agit en même temps avec la décision, la promptitude et la ténacité qu’aurait un seul homme. |

Во главе всех народов, оказывавших сильное влияние на мир, тех, которые создавали, развивали и воплощали великие замыслы, начиная от римлян и кончая англичанами, стояли аристократы…[1] | |

Presque tous les peuples qui ont agi fortement sur le monde, ceux qui ont conçu, suivi et exécuté de grands desseins, depuis les Romains jusqu’aux Anglais, étaient dirigés par une aristocratie… |

Глава IX

правитьНикогда воображение человека не могло замкнуться в ограниченных рамках его шестидесятилетней жизни, никогда его душе не могло хватить несовершенных радостей этого мира. Среди всех живых существ только человек испытывает естественное отвращение к жизни и в то же время страстно хочет жить, он и презирает жизнь, и страшится небытия. Под влиянием этих различных чувств его душа стремится к созерцанию другого мира, и путь в этот мир ему указывает религия. Таким образом, религия представляет собой особую форму надежды, она так же присуща человеку, как и обычная надежда. И если люди и отдаляются от веры, то лишь в силу заблуждений ума и вследствие нравственного насилия над своей природой. Их склонность к религии непреодолима. Неверие — это исключение из правила, естественным состоянием человечества является вера. | |

Jamais le court espace de soixante années ne renfermera toute l’imagination de l’homme ; les joies incomplètes de ce monde ne suffiront jamais a son cœur. Seul entre tous les êtres, l’homme montre un dégoût naturel pour l’existence et un désir immense d’exister : il méprise la vie et craint le néant. Ces différents instincts poussent sans cesse son âme vers la contemplation d’un autre monde, et c’est la religion qui l’y conduit. La religion n’est donc qu’une forme particulière de l’espérance, et elle est aussi naturelle au cœur humain que l’espérance elle-même. C’est par une espèce d’aberration de l’intelligence, et à l’aide d’une sorte de violence morale exercée sur leur propre nature, que les hommes s’éloignent des croyances religieuses ; une pente invincible les y ramène. L’incrédulité est un accident ; la foi seule est l’état permanent de l’humanité. |

До тех пор пока религия черпает свою силу в чувствах, инстинктах и страстях, которые возрождаются без изменений во все исторические эпохи, она может не страшиться времени или по крайней мере её может победить только новая религия. Но когда религия стремится найти опору в интересах этого мира, она становится почти такой же уязвимой, как и все земные силы. Будучи одна, она может надеяться на бессмертие. Если же она связана с недолговечной властью, она разделяет её судьбу и зачастую гибнет вместе с преходящими страстями, на которые она опирается. Итак, союз с политическими силами слишком обременителен для религии. Она не нуждается в их помощи, чтобы выжить, а служба им может привести её к гибели. | |

Aussi longtemps qu’une religion trouve sa force dans des sentiments, des instincts, des passions qu’on voit se reproduire de la même manière à toutes les époques de l’histoire, elle brave l’effort du temps, ou du moins elle ne saurait être détruite que par une autre religion. Mais quand la religion veut s’appuyer sur les intérêts de ce monde, elle devient presque aussi fragile que toutes les puissances de la terre. Seule, elle peut espérer l’immortalité ; liée à des pouvoirs éphémères, elle suit leur fortune, et tombe souvent avec les passions d’un jour qui les soutiennent. |

Я убеждён, что самое удачное географическое положение и самые хорошие законы не могут обеспечить существование конституции вопреки господствующим нравам, в то время как благодаря нравам можно извлечь пользу даже из самых неблагоприятных географических условий и самых скверных законов.[2] | |

Je suis convaincu que la situation la plus heureuse et les meilleures lois ne peuvent maintenir une constitution en dépit des mœurs, tandis que celles-ci tirent encore parti des positions les plus défavorables et des plus mauvaises lois. |

В те времена, когда знать обладала властью, а также длительное время после того, как она её потеряла, честь аристократа придавала необычайную силу сопротивлению отдельных личностей. | |

Pendant que la noblesse jouissait de son pouvoir, et longtemps encore après qu’elle l’eut perdu, l’honneur aristocratique donnait une force extraordinaire aux résistances individuelles. |

Глава X

правитьПо мере того, как уходят или вымирают индейцы, их место занимает многочисленный и постоянно растущий народ. Никогда ещё народы не переживали столь стремительного роста и не подвергались столь быстрому уничтожению. | |

A mesure que les indigènes s’éloignent et meurent, à leur place vient et grandit sans cesse un peuple immense. On n’avait jamais vu parmi les nations un développement si prodigieux, ni une destruction si rapide. |

Цивилизация возникает в результате длительной общественной работы, ведущейся в одном месте, плоды которой различные поколения передают друг другу. Наибольшие трудности на пути к цивилизации встречаются у охотничьих народов. Пастушьи племена кочуют, но в их перемещениях всегда есть определённый порядок, они постоянно возвращаются в одни и те же места. Охотники же живут там, где находятся преследуемые ими животные. | |

La civilisation est le résultat d’un long travail social qui s’opère dans un même lieu, et que les différentes générations se lèguent les unes aux autres en se succédant. Les peuples chez lesquels la civilisation parvient le plus difficilement à fonder son empire sont les peuples chasseurs. Les tribus de pasteurs changent de lieux, mais elles suivent toujours dans leurs migrations un ordre régulier, et reviennent sans cesse sur leurs pas ; la demeure des chasseurs varie comme celle des animaux mêmes qu’ils poursuivent. |

Рабское положение, отупляя раба, ведёт в то же время к деградации хозяина. | |

La servitude, qui abrutit l’esclave, appauvrit le maître. |

Книга вторая

правитьЧасть первая. Влияние демократии на интеллектуальную жизнь в Соединённых Штатах

править- Influence de la Démocratie sur le Mouvement intellectuel aux États-Unis. Перевод В. Т. Олейника.

Размышляя теперь о человеке, взятом в отдельности, я нахожу, что догматические суждения необходимы ему не только для того, чтобы он мог действовать заодно с себе подобными, но и для его собственной жизни. | |

Si je considère maintenant l’homme a part, je trouve que les croyances dogmatiques ne lui sont pas moins indispensables pour vivre seul que pour agir en commun avec ses semblables. |

По мере того как условия существования становятся всё более одинаковыми и каждый отдельный человек начинает уподобляться всем другим, оказываясь всё более слабым и маленьким, образуется устойчивая привычка размышлять не о конкретных гражданах, а о всём народе в целом; забывая об индивидууме, мы рассуждаем о роде людском. | |

À mesure que, les conditions devenant plus égales, chaque homme en particulier devient plus semblable à tous les autres, plus faible et plus petit, on s’habitue à ne plus envisager les citoyens pour ne considérer que le peuple ; on oublie les individus pour ne songer qu’à l’espèce. |

Театр одной эпохи никогда не пригодится людям следующей эпохи, если они разделены революционным переворотом, изменившим нравы и законы. | |

Le théâtre d’une époque ne saurait jamais convenir à l’époque suivante si, entre les deux, une importante révolution a changé les mœurs et les lois. |

Население того или иного округа поручает определённому гражданскому лицу принимать участие в управлении государством потому, что оно очень высокого мнения о его достоинствах. Поскольку люди кажутся тем крупнее, чем ничтожнее окружающая их обстановка, имеются основания полагать, что избиратели составят тем более высокое мнение о своём избраннике, чем реже будут встречаться талантливые люди среди тех, кого он представляет. — глава XXI | |

La population d’un canton charge un citoyen de prendre part au gouvernement de l’État, parce qu’elle a conçu une très vaste idée de son mérite. Comme les hommes paraissent plus grands en proportion qu’ils se trouvent entourés d’objets plus petits, il est à croire que l’opinion qu’on se fera du mandataire sera d’autant plus haute que les talents seront plus rares parmi ceux qu’il représente. |

Часть вторая. Влияние демократии на чувства американцев

править- Influence de la Démocratie sur les sentiments des Américains. Перевод В. Т. Олейника.

Я думаю, что демократические народы испытывают естественное стремление к свободе; будучи предоставленными самим себе, они её ищут, любят и болезненно переживают её утрату. Однако равенство вызывает в них страсть, пылкую, неутолимую, непреходящую и необоримую; они жаждут равенства в свободе, и, если она им не доступна, они хотят равенства хотя бы в рабстве. Они вынесут бедность, порабощение, разгул варварства, но не потерпят аристократии. — глава I | |

Je pense que les peuples démocratiques ont un goût naturel pour la liberté ; livrés à eux-mêmes, ils la cherchent, ils l’aiment, et ils ne voient qu’avec douleur qu’on les en écarte. Mais ils ont pour l’égalité une passion ardente, insatiable, éternelle, invincible ; ils veulent l’égalité dans la liberté, et, s’ils ne peuvent l’obtenir, ils la veulent encore dans l’esclavage. Ils souffriront la pauvreté, l’asservissement, la barbarie, mais ils ne souffriront pas l’aristocratie. |

Деспотизм, который по своей природе всегда трусливо подозрителен, видит в разобщённости людей самый верный залог собственной прочности и, как правило, все свои усилия нацеливает на то, чтобы людей разобщить. Из всех пороков человеческого сердца самый подходящий для него — порок эгоизма: тиран легко прощает своим подданным отсутствие любви к нему, лишь бы при этом они не любили друг друга. Он не требует от них помощи в управлении государством; довольно и того, что они сами не претендуют на управление им. <…> | |

Le despotisme, qui, de sa nature, est craintif, voit dans l’isolement des hommes le gage le plus certain de sa propre durée, et il met d’ordinaire tous ses soins à les isoler. Il n’est pas de vice du cœur humain qui lui agrée autant que l’égoïsme : un despote pardonne aisément aux gouvernés de ne point l’aimer, pourvu qu’ils ne s’aiment pas entre eux. Il ne leur demande pas de l’aider à conduire l’État ; c’est assez qu’ils ne prétendent point à le diriger eux-mêmes. <…> |

Между ассоциациями и газетами существует необходимая взаимосвязь: газеты создают ассоциации, а ассоциации основывают газеты; и если истинным является утверждение, что число ассоциаций должно увеличиваться по мере уравнивания условий существования, то не менее справедливым будет утверждение о том, что число газет возрастает прямо пропорционально увеличивающемуся количеству ассоциаций. | |

Il existe <…> un rapport nécessaire entre les associations et les journaux : les journaux font les associations, et les associations font les journaux ; et, s’il a été vrai de dire que les associations doivent se multiplier à mesure que les conditions s’égalisent, il n’est pas moins certain que le nombre des journaux s’accroît à mesure que les associations se multiplient. |

В Америке страсть к материальному благополучию не всегда является преобладающей, но она свойственна всем, хотя всякий выражает её на свой собственный лад. Забота об удовлетворении малейших потребностей тела и об обретении мелочных жизненных удобств повсеместно занимает мысли американцев. | |

En Amérique, la passion du bien-être matériel n’est pas toujours exclusive, mais elle est générale ; si tous ne l’éprouvent point de la même manière, tous la ressentent. Le soin de satisfaire les moindres besoins du corps et de pourvoir aux petites commodités de la vie y préoccupe universellement les esprits. |

В аристократических обществах богатые люди, никогда не знавшие нужды, не опасаются за своё благополучие; они с трудом представляют себе, что можно жить как-то иначе. Таким образом, материальное благосостояние не является для них целью жизни; это — лишь образ их жизни. Они воспринимают его как своего рода неотъемлемую часть их бытия и пользуются благами, не особо об этом задумываясь. | |

Dans les sociétés aristocratiques, les riches, n’ayant jamais connu un état différent du leur, ne redoutent point d’en changer ; à peine s’ils en imaginent un autre. Le bien-être matériel n’est donc point pour eux le but de la vie ; c’est une manière de vivre. Ils le considèrent, en quelque sorte, comme l’existence, et en jouissent sans Y songer. |

Во времена демократии люди испытывают значительно более сильные удовольствия, чем люди, живущие в века аристократического правления, и — что ещё более важно — эти удовольствия становятся доступными неизмеримо большему числу людей; но, с другой стороны, необходимо признать, что при этом надежды и желания людей исполняются значительно реже, их души испытывают значительно более сильные волнения и беспокойство и их заботы становятся более изматывающими. — глава XIII | |

Dans les temps démocratiques les jouissances sont plus vives que dans les siècles d’aristocratie, et surtout le nombre de ceux qui les goûtent est infiniment plus grand ; mais, d’une autre part, il faut reconnaître que les espérances et les désirs y sont plus souvent déçus, les âmes plus émues et plus inquiètes, et les soucis plus cuisants. |

В века веры конечная цель жизни находится за пределами земного существования. | |

Dans les siècles de foi, on place le but final de la vie après la vie. |

Из всех полезных занятий, как мне представляется, сельское хозяйство у демократических народов совершенствуется медленнее всего. Часто даже можно подумать, что оно застыло на месте по сравнению со многими другими отраслями, которые развиваются стремительно. | |

Je ne sais si de tous les arts utiles l’agriculture n’est pas celui qui se perfectionne le moins vite chez les nations démocratiques. Souvent même on dirait qu’il est stationnaire, parce que plusieurs autres semblent courir. |

Часть третья. Влияние демократии на нравы как таковые

править- Influence de la démocratie sur les mœurs proprement dites. Перевод В. Т. Олейника.

В аристократических обществах не только имеются наследственные кланы слуг, подобные знатным семействам господ, но и устанавливается такой порядок, при котором одна и та же семья слуг в течение нескольких поколений живёт бок о бок с одним и тем же семейством господ (они подобны двум непересекающимся и не расходящимся в разные стороны параллельным прямым). Данное обстоятельство оказывает колоссальное воздействие на характер взаимоотношений между этими двумя группами людей. | |

Dans les sociétés aristocratiques, non seulement il y a des familles héréditaires de valets, aussi bien que des familles héréditaires de maîtres ; mais les mêmes familles de valets se fixent, pendant plusieurs générations, à côté des mêmes familles de maîtres (ce sont comme des lignes parallèles qui ne se confondent point ni ne se séparent) ; ce qui modifie prodigieusement les rapports mutuels de ces deux ordres de personnes. |

Все на свете заметили, что в наши дни между различными членами семьи установился новый тип отношении, что дистанция, разделявшая некогда отца и сына, уменьшилась и что отцовская власть если и не подорвана, то по крайней мере видоизменилась. <…> | |

Tout le monde a remarqué que, de nos jours, il s’était établi de nouveaux rapports entre les différents membres de la famille, que la distance qui séparait jadis le père de ses fils était diminuée, et que l’autorité paternelle était sinon détruite, au moins altérée. <…> |

В Европе имеются люди, которые, путаясь в различных особенностях полов, заявляют о возможности установления между мужчиной и женщиной не только равенства, но и тождества. Они наделяют обоих одними и теми же функциями и правами, возлагая на них одни и те же обязанности; они хотят, чтобы мужчины и женщины сообща трудились, развлекались, занимались делами. Легко можно понять, что, пытаясь подобным образом уравнять между собой два пола, мы придём к их обоюдной деградации, ибо из подобного грубого смешения столь различных творений природы никогда ничего не выйдет, кроме слабых мужчин и неприличных женщин.[1] — глава XII | |

Il y a des gens en Europe qui, confondant les attributs divers des sexes, prétendent faire de l’homme et de la femme des êtres, non seulement égaux, mais semblables. Ils donnent à l’un comme à l’autre les mêmes fonctions, leur imposent les mêmes devoirs et leur accordent les mêmes droits ; ils les mêlent en toutes choses, travaux, plaisirs, affaires. On peut aisément concevoir qu’en s’efforçant d’égaler ainsi un sexe à l’autre, on les dégrade tous les deux ; et que de ce mélange grossier des œuvres de la nature il ne saurait jamais sortir que des hommes faibles et des femmes déshonnêtes. |

Американцы, с такой лёгкостью общающиеся между собой во время политических собраний и судебных заседаний, напротив, разбиваются на маленькие, обособленные, тщательно подобранные компании, чтобы наслаждаться в них прелестями частной жизни. Каждый американец охотно признает всеобщее равенство граждан, но в своём доме он будет принимать только очень небольшой круг друзей и гостей. — глава XIII | |

Les Américains, qui se mêlent si aisément dans l’enceinte des assemblées politiques et des tribunaux, se divisent, au contraire, avec grand soin, en petites associations fort distinctes, pour goûter à part les jouissances de la vie privée. Chacun d’eux reconnaît volontiers tous ses concitoyens pour ses égaux, mais il n’en reçoit jamais qu’un très petit nombre parmi ses amis et ses hôtes. |

В своих отношениях с иностранцами американцы оказываются нетерпимыми к любой критике и постоянно жаждут славословий. Им нравятся самые скромные выражения одобрения, но их редко полностью удовлетворяют даже самые невоздержанные восхваления; они неотступно преследуют вас своими ожиданиями похвал, и, если вы не уступаете их настоятельным просьбам, они хвалят себя сами. Словно сомневаясь в своих собственных достоинствах, они жаждут постоянно иметь перед глазами их изображения. Их тщеславие отмечено не только жадностью, но также беспокойством и завистливостью. Постоянно требуя всё, оно ничего не даёт взамен. Оно бранчливо вымаливает подачки. — глава XVI | |

Les Américains, dans leurs rapports avec les étrangers, paraissent impatients de la moindre censure et insatiables de louanges. Le plus mince éloge leur agrée, et le plus grand suffit rarement à les satisfaire ; ils vous harcèlent à tout moment pour obtenir de vous d’être loués ; et, si vous résistez à leurs instances, ils se louent eux-mêmes. On dirait que, doutant de leur propre mérite, ils veulent à chaque instant en avoir le tableau sous leurs yeux. Leur vanité n’est pas seulement avide, elle est inquiète et envieuse. Elle n’accorde rien en demandant sans cesse. Elle est quêteuse et querelleuse à la fois. |

В демократических обществах <…> все люди похожи друг на друга и поступают они примерно одинаково. Они подвержены, это верно, постоянной суровой игре случая; но, поскольку их взлёты и падения беспрестанно повторяются, пьеса остаётся одной и той же, меняются только имена актёров. Внешний облик американского общества выглядит оживлённым, поскольку люди и обстоятельства здесь постоянно изменяются; но внешность эта однообразна, так как меняются они все на один манер. <…> | |

Dans les démocraties <…> tous les hommes sont semblables et font des choses à peu près semblables. Ils sont sujets, il est vrai, à de grandes et continuelles vicissitudes ; mais, comme les mêmes succès et les mêmes revers reviennent continuellement, le nom des acteurs seul est différent, la pièce est la même. L’aspect de la société américaine est agité, parce que les hommes et les choses changent constamment ; et il est monotone, parce que tous les changements sont pareils. <…> |

Почти все революции, изменявшие жизнь народов, совершались либо для того, чтобы укрепить, либо для того, чтобы уничтожить равенство. Удалите второстепенные факторы, рассматривая причины крупных волнений, и вы почти всегда обнаружите неравенство. Причинами волнений выступала то беднота, хотевшая захватить имущество богатых, то сами богачи, пытавшиеся поработить бедных. Поэтому, если бы вам удалось создать такое общество, в котором у каждого было бы что терять и не было бы особого соблазна кого-то грабить, вы бы многое сделали для установления мира на земле. — глава XXI | |

Presque toutes les révolutions qui ont changé la face des peuples ont été faites pour consacrer ou pour détruire l’égalité. Écartez les causes secondaires qui ont produit les grandes agitations des hommes, vous en arriverez presque toujours à l’inégalité. Ce sont les pauvres qui ont voulu ravir les biens des riches, ou les riches qui ont essayé d’enchaîner les pauvres. Si donc vous pouvez fonder un état de société où chacun ait quelque chose à garder et peu à prendre, vous aurez beaucoup fait pour la paix du monde. |

Долгий мир не только наполняет демократические армии престарелыми офицерами, но и воспитывает чувства, свойственные старости, даже у офицеров, находящихся в полном расцвете сил. <…> | |

Non seulement une longue paix remplit de vieux officiers les armées démocratiques, mais elle donne souvent des instincts de vieillards à ceux mêmes qui y sont encore dans la vigueur de l’âge. <…> |

По мере того как равенство, одновременно развиваясь во многих странах, вовлекает в промышленность и торговлю население этих государств, люди не только обнаруживают сходство склонностей и вкусов, но их интересы сближаются и переплетаются в такой степени, что ни одна из наций не может причинить ущерба другим нациям, не пострадав при этом сама, и что все народы начинают относиться к войне как к катастрофе, почти столь же ужасной для победителя, как и для побеждённого. | |

À mesure que l’égalité, se développant à la fois dans plusieurs pays, y pousse simultanément vers l’industrie et le commerce les hommes qui les habitent, non seulement leurs goûts se ressemblent, mais leurs intérêts se mêlent et s’enchevêtrent, de telle sorte qu’aucune nation ne peut infliger aux autres des maux qui ne retombent pas sur elle-même, et que toutes finissent par considérer la guerre comme une calamité presque aussi grande pour le vainqueur que pour le vaincu. |

Часть четвёртая. О том влиянии, которое демократические идеи и чувства оказывают на политическое общество

править- De l’influence qu’exercent les idées et les sentiments démocratiques sur la société politique. Перевод Б. Н. Ворожцова.

Сегодня люди <…> постоянно спорят друг с другом по вопросу о том, в чьи руки будет передана верховная власть, но легко подчиняются правам и обязанностям этой власти над собой. Все воспринимают правительство как олицетворение единой и естественной власти, которая все предвидит и все может. — глава II | |

Les hommes de nos jours <…> se disputent sans cesse pour savoir dans quelles mains la souveraineté sera remise ; mais ils s’entendent aisément sur les devoirs et sur les droits de la souveraineté. Tous conçoivent le gouvernement sous l’image d’un pouvoir unique, simple, providentiel et créateur. |

Ненависть людей к привилегиям возрастает по мере того, как сами привилегии становятся более редкими и менее значительными. Можно сказать, что костёр демократических страстей разгорается как раз тогда, когда для него остаётся всё меньше горючего материала. Я уже указывал на причины этого феномена. Неравенство не кажется столь вопиющим, когда условия человеческого существования различны; при всеобщем единообразии любое отклонение от него уже вызывает протест, тем больший, чем выше степень этого единообразия. Поэтому вполне нормально, что стремление к равенству усиливается с утверждением самого равенства: удовлетворяя его требования, люди развивают его. — глава III | |

La haine que les hommes portent au privilége s’augmente à mesure que les privilèges deviennent plus rares et moins grands, de telle sorte qu’on dirait que les passions démocratiques s’enflamment davantage dans le temps même où elles trouvent le moins d’aliments. J’ai déjà donné la raison de ce phénomène. Il n’y a pas de si grande inégalité qui blesse les regards lorsque toutes les conditions sont inégales ; tandis que la plus petite dissemblance paraît choquante au sein de l’uniformité générale ; la vue en devient plus insupportable à mesure que l’uniformité est plus complète. Il est donc naturel que l’amour de l’égalité croisse sans cesse avec l’égalité elle-même ; en le satisfaisant on le développe. |

Могущество правителя распространяется сегодня не только на всю сферу прежних органов власти; границы этой сферы уже не могут сдержать его власть, и она начинает распространяться на те области, которые ранее всегда были сферой индивидуальных свобод. Множество видов деятельности, которые никогда до этого не контролировались государством, сегодня подпадают под его контроль, при этом число таких видов деятельности постоянно возрастает. | |

Non seulement le pouvoir du souverain s’est étendu, comme nous venons de le voir, dans la sphère entière des anciens pouvoirs ; celle-ci ne suffit plus pour le contenir ; il la déborde de toutes parts et va se répandre sur le domaine que s’était réservé jusqu’ici l’indépendance individuelle. Une multitude d’actions qui échappaient jadis entièrement au contrôle de la société y ont été soumises de nos jours, et leur nombre s’accroît sans cesse. |

Мне кажется, что, установись сейчас деспотизм в демократических обществах, он имел бы другой характер: он был бы менее жестоким, но более всеобъемлющим, и, принижая людей, он не подвергал бы их мучениям — глава VI | |

Il semble que, si le despotisme venait à s’établir chez les nations démocratiques de nos jours, il aurait d’autres caractères : il serait plus étendu et plus doux, et il dégraderait les hommes sans les tourmenter. |

… трудно представить себе, каким образом люди, полностью отказавшиеся от привычки самим управлять своими делами, могли бы успешно выбирать тех, кто должен ими руководить. Потому и невозможно поверить, что в результате голосования народа, обладающего лакейскими наклонностями, может быть образовано мудрое, энергичное и либеральное правительство. | |

… difficile de concevoir comment des hommes qui ont entièrement renoncé à l’habitude de se diriger eux-mêmes pourraient réussir à bien choisir ceux qui doivent les conduire ; et l’on ne fera point croire qu’un gouvernement libéral, énergique et sage, puisse jamais sortir des suffrages d’un peuple de serviteurs. |

Я считаю, что легче установить абсолютное и деспотическое правление в той стране, где условия существования людей равны, чем там, где этого нет, и я думаю, что, если подобное правление будет там установлено, оно не только будет угнетать граждан этой страны, но надолго лишит каждого из них многих главных человеческих достоинств.[2] — глава VII | |

Je crois qu’il est plus facile d’établir un gouvernement absolu et despotique chez un peuple où les conditions sont égales que chez un autre, et je pense que, si un pareil gouvernement était une fois établi chez un semblable peuple, non seulement il y opprimerait les hommes, mais qu’à la longue il ravirait à chacun d’eux plusieurs des principaux attributs de l’humanité. |

Никто на земле не может пока с полной уверенностью утверждать, что новое состояние общества выше того, что было раньше, но уже сейчас можно сказать, что оно совсем другое. — глава VIII | |

Personne, sur la terre, ne peut encore affirmer d’une manière absolue et générale que l’état nouveau des sociétés soit supérieur à l’état ancien ; mais il est déjà aisé de voir qu’il est autre. |

Сегодня нации уже не могут отказаться от равенства, однако от них зависит, приведёт ли оно их к рабству или свободе, к просвещению или варварству, к процветанию или нищете.[1] — глава VIII; конец книги | |

Les nations de nos jours ne sauraient faire que dans leur sein les conditions ne soient pas égales ; mais il dépend d’elles que l’égalité les conduise à la servitude ou à la liberté, aux lumières ou à la barbarie, à la prospérité ou aux misères. |

Источник

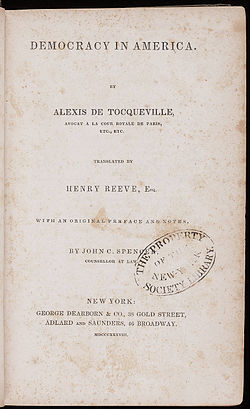

править- Токвиль Алексис де. Демократия в Америке. — М.: Прогресс, 1992. — 554 с. ISBN 5-01-002-688-0 — Перевод по изданию: Alexis de Tocqueville. Oeuvres completes. Paris, 1951, t. I, II, представляющему собой воспроизведение текста 12-го французского издания — последней прижизненной публикации, в наибольшей степени выражающей волю автора.

Цитаты о книге

правитьТалейран называет его книгу умнейшею и примечательнейшею книгою нашего времени, а он знает и Америку, и сам аристократ, так, как и Токевиль… | |

| — Александр Тургенев, дневник («Хроника русского»), 17 февраля 1835 |

… нынешний император первый воздвиг плотину (очень слабую ещё) против наводнения демократией, худшей, чем в Америке (читали <ли Вы> Торквиля?) Я ещё под горячим впечатлением от его книги и совсем напуган ею. | |

… l’Emp.<ereur> actuel, qui le premier a posé une digue (bien faible encore) 1 contre le débordement d’une démocratie, pire que celle de l’Amérique (avez<-vous lu> Toqueville? je suis encore tout chaud et tout effrayé de son livre). | |

| — Александр Пушкин, черновик письма П. Я. Чаадаеву 19 октября 1836 |